서울의 첫 벚꽃은 1700년대 ‘수유리’에서 피었다.

서울역사박물관, 연구 보고서 ‘수유동 : 느린 도시, 살아있는 공동체’ 발간

페이지 정보

작성자 유광식 기자 작성일 25-06-26 14:43본문

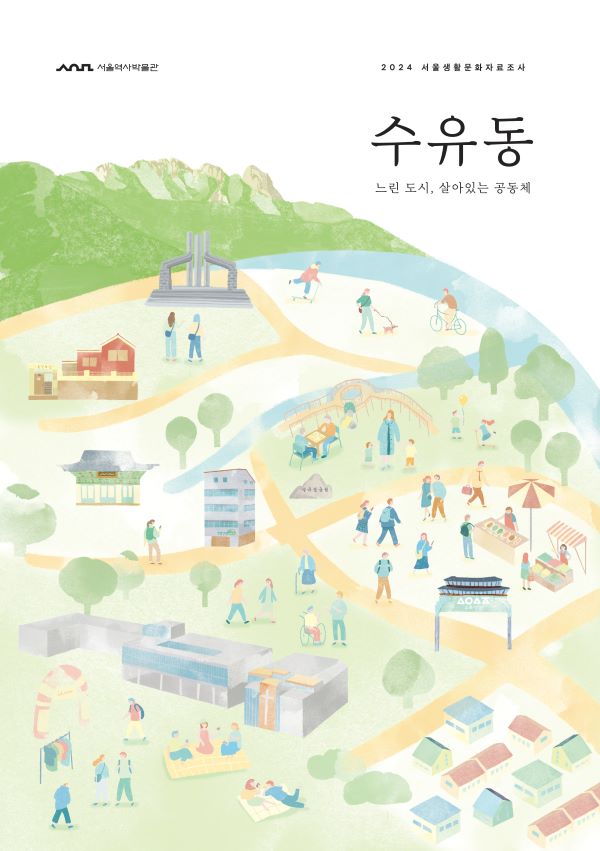

표지)

서울에서 북쪽방향으로 미아리에서 도봉 중간에 있는 수유리를 아시나요(?)..

이 곳은 그 유명한 북한산 자락 아래에 있는 ‘명당’ 마을이다.

행정상으로는 강북구 수유동..

이 조용한 곳에는 아주 옛날 조선통신사가 심은 ‘벚꽃나무’부터 민주화운동의 산실인 ‘아카데미하우스’, 풀뿌리 주민 활동까지 그동안의 시간이 겹겹이 담겨져 있다.

서울역사박물관(관장 최병구)은 수유동의 150년을 자세히 살펴 본 이야기, ‘수유동 : 느린 도시, 살아있는 공동체’ 보고서를 발간했다.

박물관은 지난 2007년부터 서울생활문화자료 조사를 연구 사업으로 진행 중이다.

최근까지 모두 43개 지역을 조사했고, 이번에는 수유동이었다.

26일 서울역사박물관에 따르면, 보고서는 지난 1860년대부터 현재까지 이어진 수유동의 변화 과정을 생활문화와 역사적인 사건들 그리고 주민 주도의 도시재생 이야기를 재미있게 꾸몄다.

수유동이 단순한 주거지를 넘어서 이 곳이 서울의 원조 벚꽃 명소였고, 민주주의의 상징 공간이라는 것도 설명했다.

- “지명은 행정이 바꾸지만, 사람들은 기억으로 남긴다.”

‘수유리’라는 이름은 1865년(고종2)부터 등장한다.

그리고 1949년 8월 13일 서울시 성북구로 편입된 수유리는 1950년 ‘수유동’으로 행정구역 명칭이 개편됐다.

보고서는 1950년부터 2000년까지의 신문 기사에서 ‘수유리’라는 지명이 어떻게 사용되었는지를 분석했다.

특히 1989년과 1990년은 ‘수유리’라는 이름이 ‘수유동’보다 더 많이 언급된 시기다.

1989년에는 4·19민주묘지와 아카데미하우스에서 평민당ㆍ민주당ㆍ전경련 관련 행사가 다수 열렸다.

1990년에는 4·19혁명 30주년과 크리스챤아카데미 25주년 기념행사가 개최되며, 언론 보도에 자주 등장하기도 했다.

이렇듯 지역의 상징성과 결합해 명칭이 고유명사화 되면서 75년이 지난 지금까지도 일반에서는 ‘수유리’라고 부르고 있다.

- “벚꽃의 원조는 수유동, 여의도가 아니었다.

수유동은 북한산 골짜기에 자리해 ‘수유(水逾)’ㆍ‘빨래골’ 등 맑은 물과 관련된 지명이 많다.

수도폭포와 구천폭포 등 빼어난 자연환경 덕분에 한때 ‘숨겨진 명승지’로 불렸고, 일제강점기에는 경성 근교의 대표 벚꽃 명소로도 이름을 알렸다.

그 기원은 무려 1700년대까지 거슬러 올라간다.

이야기는 ‘경성오백년’(1926) 이라는 책에 나온다.

조선 후기 문신 홍양호(洪良浩, 1724~1802)는 우이동에 별장과 묘소를 두었다.

일본에 아름다운 꽃나무 이야기를 듣고 조선통신사를 통해 벚꽃 묘목 수백 그루를 들여와 심었다.

이것이 계기가 되어 우이동과 수유동 일대가 서울 최초의 벚꽃 명소가 되었다고 한다.

- “서울 강북의 외곽, 수유동은 민주주의의 성지로 남았다.”

수유동 산 9-1번지에 위치한 국립 4·19민주묘지는 1960년 4·19혁명의 희생자 199위를 모신 곳이다.

당시 여러 논의 끝에 1963년 9월 20일 수유동에 약 3000평 규모로 조성되었다.

이곳은 단순한 묘역을 넘어서 독립운동과 민주화운동의 정신이 깃든 한국 현대사의 상징적 장소로 인식되고 있다.

최초 묘지 후보지 제안은 1962년 6월, ‘4월혁명유족회’가 했다.

이어 같은 해 12월 20일 성북구 수유동 산 9-1번지에서 4월학생혁명 기념비와 묘역 건립 기공식이 진행되었다.

1993년 4월 19일에는 김영삼 대통령의 지시에 따라 4·19묘역 성역화 사업이 본격적으로 추진되었다.

이 사업으로 묘역 면적은 4만 2975㎡에서 13만 5537㎡로 대폭 확장되었다.

1993년 10월 착공해 4·19혁명 35주년을 앞둔 1995년 4월 17일에 준공되었다.

그리고 같은 시점에서 ‘국립묘지’로 승격되었다.

여기에 관리 주체도 서울시에서 국가보훈처로 이관되었다.

- “‘아카데미하우스’는 민주주의가 현실이 되기 전, 그 가능성을 실험하던 공간이었다.”

‘아카데미하우스’는 ‘한국크리스챤아카데미’가 독일 자본으로 건립한 본부 건물이다.

대지 6000평에 5층 규모로 지어진 건물에는 호텔과 식당, 회의실 등이 있었다.

그동안 한국 현대사 속에서 다양하고 역사적인 회의가 많이 열렸다.

이 곳은 1970년대부터 본격적인 민주화운동 담론이 형성되던 공간이었다.

‘인간화’와 ‘근대화’에 대한 논의를 중심으로 여성운동이 확장되었고, 남북 대화와 통일 문제에 대한 논의도 꾸준히 이어졌다.

1980년대에는 여ㆍ야를 막론한 주요 정치 활동이 이루어지며, 민주화운동의 중심지로 역할을 했다.

1988년 5월에는 13대 국회 개원을 앞두고 김대중ㆍ김영삼ㆍ김종필 등 야당 지도자들이 모여 국회 운영 방향과 정책을 논의하기도 했다.

- “속도보다 관계, 재개발보다 자치.. 수유동이 보여주는 서울의 또 다른 도시 모델”

최근 수유동은 대규모 재개발 대신, 주민들이 마을 안에서부터 삶의 방식을 새롭게 만들어가는 대안적 도시 모델로 주목받고 있다.

고층 아파트보다 낮은 다세대주택과 오래된 전통시장 그리고 주민이 직접 만든 커뮤니티 공간이 공존하며, 도시의 ‘속도’가 아닌 ‘관계’로 이어지는 일상이 실천되고 있다.

‘빨래골’이라고 불리는 수유1동은 1960년대 도심 철거민들이 이주해 정착한 마을이다.

마을 안에서는 주민 주도의 자생 협동조합이 중심이 되어 다양한 공공 공간을 조성ㆍ운영 중이다.

대표적으로 북한산생태공원ㆍ수유1동 마을사랑방ㆍ수유은빛마당 등은 주민들이 직접 기획하고 함께 사용하는 커뮤니티 시설이다.

여기에서 활동하는 비영리 민간단체 ‘두루두루배움터’는 노인과 청소년을 잇는 세대 간 연대 활동을 전개하고 있다.

특히 2020년 팬데믹 이후 시작된 ‘월요노인밥상’은 노인들에게 식사와 여가를 제공하는 커뮤니티 프로그램으로 발전했다.

모두 260여 회 열렸고, 지금도 수유1동 마을관리 사회적협동조합, 강북FM 등 지역 단체와 활동가들이 같이 하고 있다.

이 마을은 △2016년 ‘서울시 도시재생 희망지’ △2017년 ‘서울시 도시재생 활성화 지역’ △2018년 ‘국토부 도시재생 뉴딜사업 대상지’ △2022년 ‘국토부 우수 사업지’로 선정되기도 했다.

한편 이번 보고서 발간에 대해서 최병구 서울역사박물관장은 “기록은 도시의 미래를 설계하는 도구”라며, “수유동의 변화는 서울 곳곳에서 진행 중인 생활 문화 실천의 좋은 본보기”라고 말했다.